Михаил Зыгарь. Фото: Е. Чеснокова / РИА Новости

Михаил Зыгарь. Фото: Е. Чеснокова / РИА Новости

Евгения Альбац*: У Михаила Зыгаря выходит очередная книга — «Темная сторона Земли. История о том, как советский народ победил Советский Союз». Первый мой вопрос, Михаил, про темную сторону Земли. Правильно ли я понимаю, что это аллюзия к теневой стороне Земли, то есть к состоянию, когда Земля своей тенью закрывает себя от лучей Солнца?

Михаил Зыгарь: С одной стороны, конечно, это игра с Dark Side of the Moon, но вообще это про так называемое биполярное мироустройство и про биполярное отношение к этому миру. Я пытаюсь показать, что это довольно смехотворный подход, и делить все на черную сторону и белую сторону — очень примитивно, поэтому такое ироничное название. Я, скорее, этим названием говорю, что нет никаких темных сторон. Конечно, есть такое банальное представление о том, что на другой стороне планеты все совсем не так, и как положено было верить в Советском Союзе и как представляет это сегодняшняя пропаганда, на нашей стороне всё цветет и колосится, а с той стороны страшная мировая закулиса.

Евгения Альбац: Я как раз думала о том, что вы выбрали это название, чтобы показать, что вот была страна, называлась Советский Союз, в которой было много очень талантливых людей, у которой было много всего, чего у других стран нет: и ресурсы, и огромная территория, и человеческий капитал, тем не менее она все время под какой‑то тенью, которая ее закрывает от солнца, и она живет на ощупь. Есть такое представление у ортодоксальных евреев, что вообще весь мир живет в абсолютной темноте, и люди идут за светом Торы, только это им помогает видеть какой‑то свет. В какой‑то мере это идея и Платона о том, что люди сидят в темной пещере и боятся из нее вылезти на солнце, потому что боятся увидеть и себя, и других в каком‑то свете, к которому они не привыкли. Поэтому Платон писал, что странами должны управлять философы, которые не боятся смотреть на свет.

Михаил Зыгарь: Это тоже образы, которые подходят и тоже объясняют название этой книги. Там много сюжетных линий про разных героев. Например, есть история про молодого Григория Явлинского, который едет в город Ленинск-Кузнецкий по распределению и там обнаруживает, что у всех людей в Советском Союзе, которых он, оказывается, не знал до этого момента, жизнь — это запрограммированный тупик. Там есть образ чудовищного плаката «Коммунизм неизбежен», но на самом деле это неизбежный тупик, и у каждого человека, по сути, жизнь проходит в тупиковой шахте. Очень много страшных образов, да.

Развал или распад?

Евгения Альбац: У вас подзаголовке — история о том, как советский народ победил Советский Союз. Я, честно говоря, это не поняла, потому что советский народ, и в том числе ваши герои, они очень не черно-белые, в них много всего переплетено. Один из героев, как мне показалось, который представляет именно народ, не элиту, которая далеко живет от народа, а именно народ, это Владимир Высоцкий. И при этом у самого народного из народных бардов мечта жизни — «Мерседес», а умирает он от наркомании, от передоза.

Советский Союз не развалили. Он распался изнутри, это результат усилия и отсутствия усилий со стороны тех людей, которые жили в Советском Союзе

Михаил Зыгарь: Мне как раз кажется очень точным подзаголовок «Как советский народ победил Советский Союз», потому что это то, о чем собственно я хотел написать книгу. Хочу предварить ответ тем, что я писал книгу больше шести лет, еще в доковидные времена я начал брать интервью у разных людей. Я объездил почти весь бывший Советский Союз. Встречался в основном с политиками, но не только с политиками, с бывшими лидерами народных фронтов разных республик, с бывшими последними или предпоследними первыми секретарями республик или первыми президентами. В общем, с большим количеством людей, но мне было очень важно при этом не фокусироваться только на Москве. Мне было важно посмотреть с разных сторон, из Вильнюса, из Тбилиси, из Киева, из самых разных точек. И с некоторыми людьми у меня был очень любопытный диалог. Таких людей было несколько, которые меня поправляли: я говорил, что пишу книгу про распад Советского Союза, а они говорили — надо говорить про развал. Потому что Советский Союз не распался, его развалили. Я не считаю, что Советский Союз развалили. И мне как раз хотелось продемонстрировать, что это не мировая закулиса. Это не заговор ЦРУ и не план Даллеса. И примитивно было бы сводить исторический процесс к последствию гонки вооружений и говорить, что это Рейган и Буш-старший победили в холодной войне. Мне кажется, что это куда более сложный процесс с миллионами акторов, и Советский Союз распался, потому что это последствия жизнедеятельности тех людей, которые жили в Советском Союзе. Он распался изнутри как результат усилия и отсутствия усилий со стороны тех людей, которые жили в Советском Союзе.

Я признаю честно, я не делю людей на элиту и народ. Для меня все — люди, от балтийских республик до Центральной Азии, включая культурную элиту. Книга в основном про кумиров миллионов, про властителей дум, про тех людей, которые интеллектуально и культурно ведут за собой людей, которые создают то пространство, в которое люди начинают верить. Книга во многом о том, во что верят люди и как изменяется их вера, начиная с 1961‑го по 1991 год. Мне кажется, именно это я хотел сказать, именно к этому выводу я пришел, но я и не мог прийти к другому выводу, потому что в этом как раз моя вера. Я верю, что то, что происходит исторически, это усилия народа, а не кучки заговорщиков.

Евгения Альбац: Тут же вопрос не в заговорщиках. Вы наверняка знакомы с книгой Егора Гайдара «Гибель империи», где он показывает механизм, как развалился Советский Союз. И у вас, кстати, в книге Григорий Явлинский из Ленинска-Кузнецкого, куда его отправили по распределению, возвращается в Москву. И пишет диссертацию, смысл которой был, что все просто не работает и работать не может. После чего, по-моему, его выгнали из института или попросили взять отпуск.

Михаил Зыгарь: Там две страшные истории. Сначала его забирают в КГБ, а потом его запирают в туберкулезном диспансере.

Евгения Альбац: Ну да, они, как всегда это было при советской власти, не могут поверить, что нормальный здоровый человек может думать, что советская власть, советская экономика может не работать.

Михаил Зыгарь: То есть она теоретически не работает, но при этом она же работает, как курица, которой отрубили голову, продолжает бежать. Но Явлинский констатирует, что это все не работает, и таких людей, которые начинают упирать, что так не может продолжаться, очень много. И Гайдар у меня в книге есть, и Чубайс, и этот экономический кружок. Как раз из интеллектуальных усилий многих разных людей создается всеобщее понимание, что ничего не работает.

Евгения Альбац: Эта книга по стилистике, мне кажется, по тому как она написана — в таком настоящем прошедшем времени, мне очень напомнила вашу книгу о конце Российской империи «Империя должна умереть». Мне показалось, что это просто второй том.

Михаил Зыгарь: Ровно так и есть. Она так и задумывалась. Обе книги синхронно написаны так, как если бы это происходило сейчас. Но при этом таков был мой изначальный замысел — написать одну и вторую книгу про распад двух империй. Более того, я планирую написать третью часть, когда Третья Империя аналогичным образом перестанет существовать.

О сотрудничестве и сотрудничавших

Евгения Альбац: У вас в книге много очень интересных героев. Три мне наиболее интересны: Гребенщиков*, Невзоров* и вы, Михаил. Хотя у вас там и Алла Пугачева, и лидеры народных фронтов, и тогдашний лидер Киргизии Акаев и его рассказ о том, что происходило в Беловежской пуще. Ну и, конечно же, там есть Чубайс и Гайдар. Но я хотела бы с вами прежде всего поговорить о БГ. История Ленинградского рок-клуба известна, мы о ней писали еще в «Московских новостях». То, что это клуб, который был создан КГБ, чтобы контролировать рокеров, тоже не большой секрет. Меня поразило, как вы портретируете Гребенщикова. Я понимаю, что очень многие люди ему следуют, его философии ненасилия и т. д. И в этом смысле, особенно в последние годы, Гребенщиков предстает почти святым. Ваш Гребенщиков крайне неприятный молодой человек, который влюблен в самого себя больше, чем он того заслуживает.

Что для меня, как для человека, который всю жизнь пишет или исследует КГБ, интереснее всего? Гребенщиков говорит, что его дед был завхозом советских спецслужб еще в 1930‑е. В скобках скажу, что и отец Путина работал в том же самом хозяйственном управлении НКВД, которое возглавлял один из самых страшных чекистов генерал Блохин, который сам лично расстреливал людей. Гребенщиков излагает эту историю про деда офицерам КГБ, чем их очаровывает. Опять замечательная, очень точная деталь. Потому что КГБ — одна из самых закрытых кастовых структур, которая была в Советском Союзе. Очень интересна эта деталь с Гребенщиковым в КГБ, потому что она очень точная. В КГБ и брали прежде всего людей, у которых там были какие‑то родственники. Это была очень важная для структуры вещь.

И еще одна цитата:

«...Если мы хотим играть, значит, нужно идти через них. А если нужно идти через них, значит, нужно найти общий язык...»

Вы цитируете Гребенщикова. То есть БГ говорит: мы готовы идти на любую сделку с самой отвратительной структурой, самой мерзкой и уголовной структурой советской власти ради того, чтобы мы могли играть. Это он вам говорил в интервью или это было где‑то раньше написано?

Михаил Зыгарь: Нет, конечно. Давайте я начну за полшага до этого. Я всегда уважаю право любого читателя читать так, как он чувствует. И в этом смысле книга написана как пазл. В ней много сюжетных линий, много фрагментов, много деталей. И каждый читатель видит свое. Я теперь уже отпустил ее, она отплыла от меня, и я уже тоже, наверное, один из читателей. Мне Гребенщиков в этой книге очень симпатичен. Он мне симпатичен как человек, но и в книге он, мне кажется, чуть более сложный. Он вам кажется несимпатичным, вы смотрите через свои линзы, через призму своей жизни и своего опыта.

Евгения Альбац: Линза человека, на которого стучали, на которого писали, который из-за этого был ограничен в целом ряде возможностей. Да, конечно, для меня люди, которые сотрудничали с КГБ, за пределами моего уважения.

Михаил Зыгарь: У Гребенщикова есть некая система ценностей. Он объясняет, что на самом деле он относится и к КГБ, и к Советскому Союзу, и к государству как к чудовищу, про него не нужно думать. Невозможно сотрудничать с государством, невозможно не сотрудничать с государством. Его можно только игнорировать. Цитата:

«...Я понял, что с чудовищем-государством договориться нельзя. Что бы ты ни произносил, на тебя смотрят чудовища, которые думают только одно — сейчас я его съем. Мы не думали ни о какой советской системе, по сравнению с тем, чем мы занимаемся, система вообще ничто. Даже не микроб, не инфузория. Просто ноль. Ведь мы говорим о вечных вещах, а политическая система — это как плохой весенний день. Сегодня кончится, завтра будет другой...»

БГ не то что не пытался пойти на сотрудничество с КГБ. Он пытался создать дымовую завесу, которая бы их отвлекла, потому что он на самом деле сконцентрирован только на себе и на том, чем он занимается, на своем творчестве, которое ему кажется вечным

Что для меня важно и что, мне кажется, важно для него того периода. У него есть парный персонаж, его близкий приятель того времени Сергей Курехин, который известен как пранкер, который постоянно всех троллит, постоянно занимается мистификациями и выдумывает какую‑то странную реальность. Конечно же, вот эту историю про Гребенщикова и его мифического деда, который работал в ОГПУ, я слышал от него самого. Я много времени провел с Борисом Борисовичем. Он был одним из первых моих собеседников, когда я начал писать эту книгу. Это все из первых уст. И я воспринимаю это как в некотором смысле пранк. Он не то что не пытался пойти на сотрудничество с КГБ. Он пытался создать дымовую завесу, которая бы их отвлекла, потому что он на самом деле сконцентрирован только на себе и на том, чем он занимается, на своем творчестве, которое ему кажется вечным. Только это имеет значение, только его музыка имеет значение. Все остальное, КГБ, ОГПУ, КПСС — это все плохой весенний день, который совершенно его не пугает, не смущает, не интересует. Он это делает не ради хорошей жизни, а ради того, чтобы от него отстали. И я прекрасно понимаю вас. Людям, для которых КГБ — это не плохой весенний день, это куда более яркая, ощутимая, может быть, более мерзкая угроза — трудно разделить его подход. Он к этому относится в некотором смысле как блаженный музыкант, и к КГБ у него совершенно другой подход, он предпочитает его игнорировать. И таким образом начинает с ним сотрудничать. И он открыто про это говорит. Там есть развитие этой истории, когда приезжает американка Джоанна Стингрей, и по сути он выступает ее куратором и посредником. Он приходит к ней и говорит, что тобой заинтересовались, тебе пора пойти навстречу.

Евгения Альбац: Вы приводите цитаты из книги, как Гребенщиков рассказывает о своих отношениях с конторой:

«...Примерно раз в два месяца куратор вызывает его на конспиративную квартиру. Это всегда жилище обычных горожан, которые сотрудничают с КГБ и предоставляют свой дом для их нужд. Иногда куратор меняется...»

То есть он с гарантией подписал бумагу, шкурка это называется, о том, что он согласен сотрудничать с органами государственной безопасности и предоставлять им нужную информацию. У меня во второй книге о КГБ есть целая глава о стукачах. Я разговаривала с людьми, которых завербовали. Все они, особенно те, кого принято было называть творческой интеллигенцией, шли на сотрудничество с КГБ ровно для того, чтобы от них отстали. Чтобы выпустили за границу, чтобы дали возможность нормально работать, чтобы позволили печататься. Хотелось же нормально жить, хотелось получить квартиру, а они могли помочь. Когда вы говорите о том, что Гребенщиков — о вечном, я вас слушаю и думаю: это «Бесы». Абсолютные «Бесы» Достоевского.

Михаил Зыгарь: Я понимаю все, о чем вы говорите, при этом Гребенщиков верит, что это все по-другому.

Евгения Альбац: Я общалась с такими людьми, и я знаю, что они, если не решаются открыться, навсегда остаются под контролем. Их не отпускают. И меня история Гребенщикова, которую я не знала, сильно потрясла. Потому что я не понимаю, как в голове талантливого человека все это сочетается. Он же проповеди сейчас все время читает, я его смотрю иногда в интернете. Говорит о вечном, о добре, о важных вещах. И я про себя думаю, скольких же он походя сдал, потому что ему казалось, что это неважно, это же не вечное.

Михаил Зыгарь: Вы смотрите на это, среди прочего, еще как бы историк органов. Это ваша стезя и ваша экспертиза. А он на это смотрит совсем иначе, он же даже рассказывает, как и о чем он разговаривал с этими людьми из органов. Он говорит, что он специально как‑то так подавал им информацию, чтобы ни на кого не настучать. Наоборот, он общение с ними использовал для того, чтобы предупредить своих друзей. Если о ком‑то его спрашивают, он потом идет и предупреждает, что вот тобой интересовались. В предыдущей книге, которую вы упомянули, «Империя должна умереть», у меня был любимый персонаж Георгий Гапон, который считал, что он может оседлать дьявола и покататься. Это, конечно же, лукавая надежда. Как правило, любой человек, который надеется, что он их использует, а не его используют, заблуждается и ошибается, думая, что это возможно. Но я не знаю. Вам как специалисту лучше видно. Может быть, есть железные правила, и так бывает всегда. В случае с Гребенщиковым мне до конца не понятно, думаю, что его скорее отпустили. Скорее всего, про него забыли. Или он действительно оказался человеком, который гнул свою линию и, в общем, скорее не был игрушкой в их руках. Оказался более масштабной фигурой чем те люди с одинаковыми именами Виктор Васильевич или Владимир Викторович или Вадим Вячеславович, которые периодически его курировали.

Ошибки молодости

Евгения Альбац: Еще один — Солженицын, он у вас очень интересно описан. Я вам очень благодарна за то, что вы не встаете перед ним на колени, потому что это очень трудно, он же действительно был великий писатель. И при этом как человек г**но абсолютное. И взгляды его политические были совершенно чудовищные. Но при этом невозможно не думать о том, что это человек, который написал «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «В круге первым», и т. д. Очень трудно писать, наверное, о Солженицыне, и вы написали о нем очень откровенно, мне кажется, и очень точно.

Меня заинтересовал другой ваш персонаж, которого очень много было в последние месяцы жизни Советского Союза. Это Александр Невзоров. Я хорошо помню его «600 секунд». Собственно, Невзоров сам говорит про то, что он был фашистом, хотя наиболее откровенно «я фашист» говорит у вас в книге Дугин. Из этого повествования получается, что Невзоров был в постоянном прямом контакте и с главой КГБ Крючковым, и с бывшим начальником административных органов, а потом спикером того, что они называли парламент, Анатолием Лукьяновым. И с другими людьми, которые потом составили ГКЧП. И что он просто был один из тех, кто этих старцев подталкивал к тому, чтобы совершить переворот. Это все действительно так, или это фантазии Невзорова?

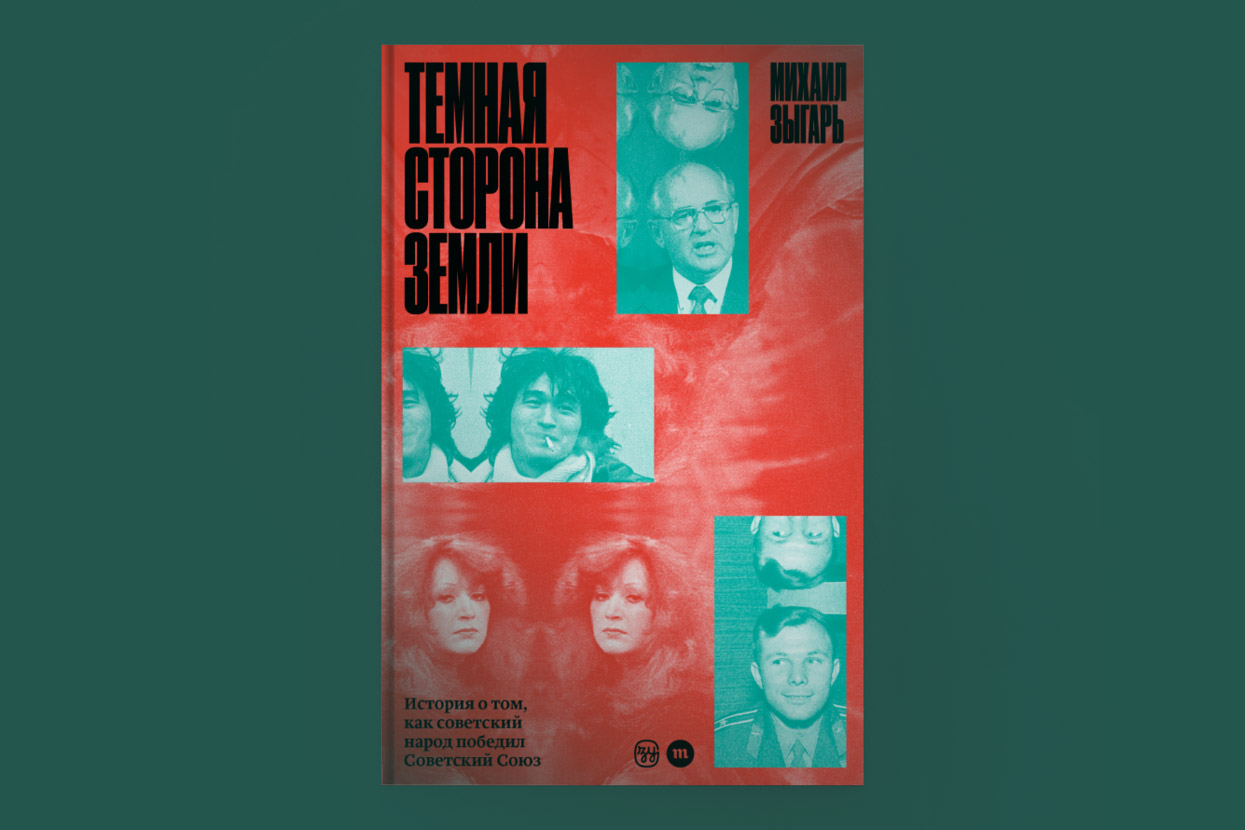

Обложка новой книги Михаила Зыгаря

Михаил Зыгарь: Очень хороший вопрос. Я в книге все время подчеркиваю, что источником всех этих историй, всех этих легенд является сам Александр Глебович, потому что все его контрагенты уже не были живы в момент, когда я писал книгу. Поэтому мне трудно определить, где начинается страшный черный миф о самом себе, который создает Невзоров, а где правда. Мне его истории местами кажутся очень убедительными, потому что там много деталей, когда, например, он начинает рассказывать, что адъютант Крючкова знал, какое количество долек лимона нужно класть ему в чай и что он любит есть и пить. И это говорит о том, что может быть он что‑то мифологизирует, но там есть какие‑то основания. При этом сегодняшний Невзоров, критично относясь к себе, рассказывает про эту черную свою биографию, которую он сейчас как бы так снисходительно осуждает. Он к ней относится как к ошибке молодости, но при этом подчеркивает, что он был не один такой. Там были, например, те люди, которые подписали знаменитое «Слово к народу», там были писатели типа Проханова, или того же Дугина, еще какие‑то люди. Это был творческий массив, который все время ходил и на Лубянку, и к Лукьянову, и зудел о том, что нужно брать власть в свои руки. Но как один из самых молодых и пассионарных Невзоров вряд ли был влиятелен, там везде видно, что из всех его всплесков ничто ни к чему не привело. Единственное, чего он однажды добился, как он рассказывает, и я в это вполне верю, что он привел в первый день ГКЧП 19 августа генерала Самсонова на ленинградское телевидение и заставил его записать грозное обращение. Но потом, собственно, все это обнулил Собчак, который пришел следом к генералу Самсонову и его развернул. То есть пассионарность у Невзорова была, он пытался как‑то эпу публику вдохновить. Но он же с горечью рассказывает о том, что не было среди них человека вроде Льва Троцкого, который мог, сидя за столом, застрелить собеседника и продолжать пить чай и беседовать, пока того утаскивают, оставляя кровавый след. Он как бы с сожалением говорит о том, что никто из членов ГКЧП не оказался таким пассионарным людоедом.

Евгения Альбац: Я, кстати, этой истории о Троцком не знаю, хотя в последнее время очень много читала его дневников...

Михаил Зыгарь: Это миф, мне кажется. Да, конечно же, это миф.

Евгения Альбац: Конечно, Невзоров создал и о себе миф, но ведь он же был чем‑то инспирирован. Дед Невзорова тоже был сотрудником КГБ, причем, по-моему, высокопоставленным, он сам об этом где‑то упоминает. Так что он тоже был частью этого очень узкого круга.

Михаил Зыгарь: Там есть очень милая, мне кажется, сцена про то, как юный Гребенщиков встречается в пионерском лагере еще с маленьким совсем Невзоровым и вспоминает про то, как они познакомились, будучи детьми. И говорит, что Невзоров был страшно избалован, его обожали все няньки, и все медсестры, и все вожатые, и все с ним носились и смотрели ему в рот.

Евгения Альбац: Обратите внимание, что Невзоров почти никогда не упоминает ни Путина, ни Золотова, притом что именно Виктор Золотов, как утверждают мои собеседники, был основной «крышей» Невзорова в последнее время. Более того, когда Невзоров уже уехал и на него начались гонения, с ним поступают максимально жестко, как поступают с теми, кого чекисты и Путин лично считают предателями. Отбирают собственность, преследуют его близких. Короче, видно, что там очень много личного. Но вы, наверное, помните, он дал одно интервью в самом начале, в котором сказал: я никогда не нарушал наши договоренности. Имея в виду договоренности с путинским окружением. Я пытаюсь понять, по какому принципу чекисты преследуют сейчас людей. Ведь такого количества политзаключенных, какое сейчас есть в России, не было в брежневские времена. И сроков таких, как сегодняшние, в брежневские времена не было.

Нынешние, Путин и его команда, пытаются задавить в зародыше любое сопротивление, потому что однажды не задавили, дали слабину в 80‑е, и вот вам результат. Поэтому второй раз такой ошибки повторить нельзя.

Михаил Зыгарь: Я про это тоже пишу в книге, мне важно было описать период с 60‑х по начало 90‑х, потому что нынешняя власть формировалась, росла, воспитывалась ровно в эти годы. Их миропонимание во многом из тех лет. И они, конечно, учитывают ошибки предыдущих поколений. Если тот период проходил под лозунгом «всех не пересажаете», то сегодняшняя власть отвечает на это: «нет, всех пересажаем». Потому что с их точки зрения советский режим, советский КГБ споткнулся на собственной вегетарианскости. Они думали, что не могут пойти против всего общества, они должны как‑то с обществом вести диалог. Нынешние, Путин и его команда, учли тот урок, они считают, что можно пойти против общества. Можно всем переломить хребет. Нужно просто задавить в зародыше все, что сопротивляется, потому что однажды не задавили, однажды дали слабину в 80‑е, и вот вам результат. Поэтому второй раз такой ошибки повторить нельзя.

Докопались до каждого

Евгения Альбац: У вас у самого срок восемь с половиной лет, вас заочно приговорили за «дискредитацию российской армии». Вы понимаете, Михаил, какой смысл в том, чтобы давать срок вам, объявлять экстремистами всех ведущих «Дождя»**, возбуждать уголовные дела, приговаривать Романа Баданина*. Вы видите логику?

Михаил Зыгарь: Мне кажется, что это часть информационной войны. В чем наша ценность? В том, что у нас есть какая‑то аудитория в России, есть какие‑то люди, которые могут читать наши книги, могут смотреть наши эфиры, как‑то растут, развиваются, потребляя наш контент. Это не только условная паства телеканала «Дождь», это и новое поколение тоже. Это поколение группы «Стоптайм» и Дианы Логиновой, которые заявляют о себе, что они тоже существуют. Они живут в путинской России, но они при этом являются интеллектуальной частью нашей с вами России, они хотят жить в человеческом государстве, а не в людоедском. И поэтому, конечно же, все преследования — это борьба за умы следующих поколений. Для этого всех людей, которые могут повлиять, которые могут воспитать поколение в человеческих ценностях, нужно максимально маргинализировать. Другой вопрос, конечно, как это работает. Наши сроки, наши бляхи иностранных агентов, лейблы, которые нам пытаются повесить на лоб — это антиреклама? Или, наоборот — стыдно, конечно, говорить про это как про знак качества, но с другой стороны, может быть, это так и работает с поколением Z. Может быть, многие привыкают к тому, что иностранные агенты — это не страшно. Но, конечно же, мы видим, что для большого количества людей в России это все равно очень страшно. Последствие моего приговора — это то, что все мои книги больше не продаются в России. Я помню, как два года назад Никита Сергеевич Михалков бушевал в своем эфире и кричал, что вот смотрите, он иноагент, а его книги до сих пор в топе. Он уехал из России, а во всех книжных магазинах продаются его книги, и более того, они везде на столах бестселлеров. Почему? Он переводил это на то, почему он (я, то есть) зарабатывает. Но почему эти книги покупают? Если мои книги бестселлеры, это значит, что люди хотят их читать. Есть спрос. Нужно этот спрос подрубить. Сейчас мы видим, что эта операция закончена. Книги больше не продаются. Ни один книжный магазин не рискнет продавать, ни одно издательство не рискнет издать. Последнее «дело издателей», с арестами, это был очень важный сигнал всем издательствам. Раньше мы считали, что книги ниже радаров, что телевидение и кумиры миллионов — это что‑то более важное. И Иван Ургант не может себе позволить повесить черный квадрат в Инстаграме, за это ему немедленно прилетит. Как бы по верхам били. Сейчас уже нет такого масштаба. Сейчас до каждого докопаются, уже под прицелом не только телевидение, но и любые СМИ, и книжный рынок. Казалось бы, это мизерный рынок, для книги 10 тысяч экземпляров это уже большой тираж, 100 тысяч экземпляров — уже бестселлер. 100 тысяч по меркам соцсетей это ничего. Но докопались уже и до книжного рынка, уничтожили его, по сути: никакие «неправильные», не утвержденные книги не должны публиковаться и продаваться. Мне кажется, все эти преследования потому, что недоглядели за писателями в советские годы.

Евгения Альбац: Но ведь это же говорит и о том, что они совершенно не уверены в силе своей власти. И все разговоры про то, что весь советский народ как один поддерживает Путина — это полная фигня.

Михаил Зыгарь: Ну они же знают, что это не так. У меня есть вот тоже мифологическая история, когда Брежнев говорит Суслову: «Пожинаем плоды собственной пропаганды». Как бы они отчасти понимают, что сами создали эту картинку. Кто‑то в это правда верит, кто‑то понимает, что чтобы картинка соотносилась с действительностью, нужно постоянно рубить лес, прореживать, пропалывать сорняки, выдергивать иноагентов. И да, они должны бить по своим. Должны бить во все стороны, чтобы никто не распоясывался.

Авторский голос

Евгения Альбац: И еще один герой этой книги — это безусловно вы. Во-первых, вы о себе там пишете. Во-вторых, там очень много авторского. Постоянно слышишь ваш голос. И понимаешь, что на своих героев вы тоже смотрите, вы их как бы оцениваете взглядом человека, который был совсем маленьким мальчиком, когда распался Советский Союз. Вы 1981 года рождения, значит, вам было 10 лет, когда Советского Союза не стало. Кстати, мне кажется, что вы почувствовали ту обиду, которая была у нас, у людей, которые жили тогда, что нас никто не спросил, что все было сделано как‑то совершенно по-воровски, тихо, просто спустили ночью флаг. И не потому что мы были имперцы, как принято об этом сейчас говорить. У нас была большая страна, и было действительно тяжело вдруг узнать, что твоей страны больше не существует.

Вы начинаете книгу со своего отца, с того, что на последних курсах его завербовали в КГБ, и он работал дешифровальщиком. Так я понимаю, что это было восьмое главное управление КГБ СССР, в котором было оперативно-техническое управление. Там много всего было, в этом главном управлении, в том числе страшного...

Михаил Зыгарь: Мне трудно сказать. Вы не поверите, я никогда в жизни с ним на эту тему не разговаривал. Не знаю, где он работал. Совсем.

Евгения Альбац: Но вы же знали, что он был дешифровальщиком?

Михаил Зыгарь: Да, конечно.

Евгения Альбац: Вы жили в Анголе. Так я понимаю, коли вы учились в Каирском университете, в какой‑то момент вы жили и в Египте.

Михаил Зыгарь: Нет, в Египте я жил, когда учился в МГИМО и меня отправили на год на стажировку. Я год учился в Каирском университете, потому что учил арабский язык.

Евгения Альбац: Я понимаю, но МГИМО тоже совершенно особая структура, особый университет.

Михаил Зыгарь: Хотите, я вам расскажу историю, как меня вербовали, когда я окончил институт и собирался поступать в аспирантуру. Это было потрясающе. В книге, естественно, я не дохожу до этого, потому что книга заканчивается 91‑м годом, а это был 2003‑й, я как раз поступал в аспирантуру. Для поступления в аспирантуру нужно было принести заверенную копию диплома. А заверял копию диплома Михаил Михайлович, который сидел в 201 кабинете. Я не знал, кто такой Михаил Михайлович и почему именно его подпись является этим сакральным артефактом, который заверяет ксерокопию моего диплома. И я наивно зашел к Михаилу Михайловичу. 2003 год был как бы уже путинский, но на самом деле Михаил Михайлович совершенно потерял, мне кажется, все навыки разговора с молодежью. Поэтому он так, знаете, прямо в лоб меня спросил: «Ну, Михаил Викторович, не желаете ли послужить Родине?» И так огорошил меня этим вопросом, что я немедленно выпалил ему в ответ следующее: «Знаете, я не могу, потому что я уже работаю на Березовского». Я действительно уже был штатным корреспондентом газеты «Коммерсант», которая в тот момент принадлежала Борису Березовскому. А в 2003 году Березовский олицетворял все зло, как минимум для сотрудников конторы, потому что уже в Лондоне источал все яды в адрес Путина. Поэтому мое признание шокировало Михаила Михайловича. Он подписал мне ксерокопию и швырнул ее мне в лицо, чтобы я немедленно проваливал.

Евгения Альбац: И больше никогда эти ребята не пытались с вами связаться?

Михаил Зыгарь: Больше никогда.

Евгения Альбац: Вы знаете, я помню свой разговор с одним главным редактором, когда ко мне же тоже, естественно, искали всякие подходы, особенно их интересовало все, что связано было с Алексеем Навальным***. Я была главным редактором New Times, и у нас было очень много проблем из-за того, что нас считали антипутинским журналом. Я помню фразу, которую мне сказал этот человек: ты должна понимать, что у них нельзя ничего попросить, ничего им не отдав. Было понятно, что они хотели информацию прежде всего об Алексее Навальном, так я думаю. Для меня, конечно, это было невозможно. Но я не могу вас не спросить, Миша, вот вы были главным редактором оппозиционного телевизионного канала «Дождь». Вы называли себя optimistic channel, вы пытались продуцировать оптимизм, но уже ваши репортажи с Сахарова, Болотной показали, что у вас начались стилистические расхождения с путинской властью. У вас была проблема в том, что вы в известной мире предавали окружение своего отца или то, во что верил ваш отец?

Михаил Зыгарь: Мне даже не приходил в голову такой вопрос. Я никогда не принадлежал к окружению моего отца. Не знал этих людей. Я в книге пишу про то, что мои родители развелись, когда мне было 7 лет.

Евгения Альбац: Но вы же общались с отцом?

Михаил Зыгарь: Я общался с отцом, но мой отец ушел из органов в 90‑м, по-моему, году.

Евгения Альбац: Разве он сейчас не продолжает быть сотрудником КГБ?

Михаил Зыгарь: Нет, с 90‑го года, насколько мне известно, а мне кажется, это мне известно, он не имел никогда отношения к ФСБ. Я даже не уверен, был ли он именно в КГБ. Он называл местом своей работы генштаб. А уже что за этим крылось, я не знаю. Я не выяснял.

Евгения Альбац: Почему тогда вы с этого начинаете книгу? Ведь очевидно, вы не случайно сразу пишете: ребята, вы должны знать, откуда мои корни.

Михаил Зыгарь: Смотрите, книга у меня начинается в 1961 году. И я в то время не жил, это было за 20 лет до моего рождения, поэтому я начинаю книгу с детства своего отца, об этом первая глава, вторая глава про детство моей мамы. Мне кажется, что вы в силу своего пристального внимания к органам везде, где видите маячок, замечаете именно его. И он там правда есть, потому что детство моего отца заканчивается странной дилеммой. Он очень талантливый математик, победитель Всесоюзной олимпиады, должен пойти в науку. И его учительница очевидно ждет, что он пойдет в науку. А он выбирает простой путь, потому что ему кажется, что так проще, что не нужно вот этого всего геморроя. Для меня это скорее дилемма. Она не про органы, а про личный выбор человека. Мне всегда интереснее психологические дилеммы. У него была вот такая. Напрягаться, бороться дальше, поступать, и там трудная жизнь советского ученого — или непыльная работа. Он не очень понимал, я так думаю, какая именно будет жизнь. Ему казалось, что это путь наименьшего сопротивления. Но потом, в конце концов, он не продолжал развиваться по этому пути. И я, по детским воспоминаниям, никогда не слышал, чтобы он работал именно в КГБ, мне казалось, это скорее была разведка генштаба.

Евгения Альбац: ГРУ. Понимаете, вы говорите о выборе. Были те, у кого был выбор, но в кастовой советской системе было много тех, у кого выбора не было.

Михаил Зыгарь: Вы несколько раз повторили про кастовую советскую систему, и вы выделили трех героев — Гребенщикова, Невзорова и меня, как‑то я считываю в этом, что вы меня причисляете к касте советских гэбешников из-за того, что мой отец учился в высшей школе КГБ, это для меня невероятный сюрприз. Я никогда в жизни не чувствовал никакой принадлежности к этой касте. Даже не знаю, что вам ответить. Вы спрашиваете меня про то, каково мне было предавать сослуживцев моего отца. Но, знаете, предать можно только то, в верности чему ты клялся или к чему ты принадлежал. Я никогда в жизни к этому не принадлежал. Да мне кажется, я не знаю, принадлежал ли мой отец, потому что он, мне кажется, принадлежал всегда к каким‑то своим цифрам. Мне всегда казалось, что его работой было что‑то вроде работы Алана Тьюринга из фильма «Энигма» в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Даже я специально не стал для этой книги брать какое‑то более свежее интервью с отцом, потому что я рассказывал про свои воспоминания и про себя того периода. В книге я фигурирую как ребенок, который проживает вот это все и видит своих родителей, трактует свои воспоминания о Советском Союзе. Я никогда не был — ни ребенком, ни взрослым — ни в гэбешной касте, ни в эфэсбешной. Вы говорите про телеканал «Дождь». Вы были первым и главным лицом журнала New Times и в силу вашего опыта и вашего интереса к органам вели переговоры с представителями конторы. А я никогда не вел, потому что в силу, я думаю, уже путинского представления о том, как функционируют медийные структуры, разговаривать нужно с владельцем. Никто никогда не разговаривал со мной. У меня была невероятная свобода, потому что у меня была крыша в виде Натальи Синдеевой*. Это довольно любопытно, но с их точки зрения говорить нужно с тем, у кого бабки. Бабки были у Синдеевой, поэтому ей периодически звонил <из администрации президента> Громов. Она после этого всегда приходила ко мне и пересказывала свои разговоры. Но это всегда были ее разговоры. Все давление, все страшные переживания выпали на ее долю, потому что ее считали ответственным лицом. Я в этом смысле находился под куполом ее протекции. Потому что, ну что взять с журналиста? У меня и у всех остальных журналистов были тепличные условия, поскольку мы были маленькие и несерьезные люди. Поэтому они разговаривали с серьезной женщиной, а не со мной.

Тень Железного Феликса

Евгения Альбац: Я благодарю вас за то, что вы так откровенно об этом говорите. Вы абсолютно правы, что у меня есть предубеждение. К сожалению, совершенно неизбежно так получилось, что когда закончилась советская власть и началась новая Россия и когда надо было сделать важнейший шаг, а именно уничтожить институт, который был в центре этой советской власти, а именно КГБ — это не было сделано. В том числе потому, что пришедшие к власти люди так или иначе были связаны с конторой. Но я с вами совершенно согласна, что мазать всех одной краской совершенно невозможно. Много лет я разговаривала с последним начальником советской разведки Леонидом Шебаршиным, который в каких‑то вещах мне просто даже помогал там, что касается информации. Люди очень разные.

Михаил Зыгарь: У меня в книге есть в конце эпизод, когда сносят Железного Феликса. И там довольно интересно, что такие разные фигуры, как будущий первый министр иностранных дел России Андрей Козырев*, а с другой стороны Солженицын, говорят, что самая страшная ошибка — это то, что не штурмовали КГБ. И что вот если бы толпа пошла на штурм русской Бастилии, тогда бы победа над Советским Союзом была полной. Эти полярные фигуры сходятся в том, что остановились за метр от победы.

Евгения Альбац: Последний вопрос. Эта книга одновременно выходит и по-русски, и по-английски. А писали вы по-русски или по-английски?

Михаил Зыгарь: Я писал по-русски. И сам себя переводил. То есть я написал обе версии, скажем так. Это сильно разные книги, потому что я всегда думаю про аудиторию. В английской версии меньше подробностей, но больше объяснений того, что все это значит и кто все эти люди.

Евгения Альбац: Я благодарна вам за разговор и за то, что вы не обижались на мои вопросы. Вы понимаете, что у меня есть свои предвзятости.

Михаил Зыгарь: Коль уж я, с одной стороны, написал нон-фикшн, но при этом ввел себя в качестве одного из героев — все, в тот момент, когда ты стал персонажем, относись к себе как к персонажу. В этом смысле ваши вопросы мне кажутся естественными для этой моей новой роли.

Евгения Альбац: Я желаю, чтобы ваша книга хорошо продавалась, и я искренне надеюсь, что она каким‑то образом все‑таки доберется до людей в России. Понятно, что люди в диаспоре могут ее прочитать. Мне кажется, что ее имеет смысл прочитать именно молодому поколению, которое ничего про это не знает.

Михаил Зыгарь: Это очень важная мысль, которая была у меня. Я второй раз в жизни себя поймал на этой мысли. Когда я писал книгу «Империя должна умереть», я тогда почувствовал огромную ответственность, потому что мне казалось, что я пишу для совсем молодых людей. И, может быть, они никогда не узнают про сборник «Вехи», никогда не узнают про эсеров, еще про каких‑то героев, если я это как‑то правильно не опишу. И сейчас тоже думал, что я пишу книгу для тех людей, которые будут жить через сто лет, которые не застали ни Советского Союза, ни его распада, и мне важно донести до них все в яркости и полноте.

Справка:

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, автор нескольких книг и документальных фильмов. Один из создателей телеканала «Дождь» и его первый главный редактор.

Видеоверсия

* Евгения Альбац, Михаил Зыгарь, Борис Гребенщиков, Александр Невзоров, Роман Баданин, Андрей Козырев, Наталья Синдеева объявлены в РФ «иностранными агентами»

** Телеканал «Дождь» объявлен «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

*** Алексей Навальный находится в списке «террористов и экстремистов».